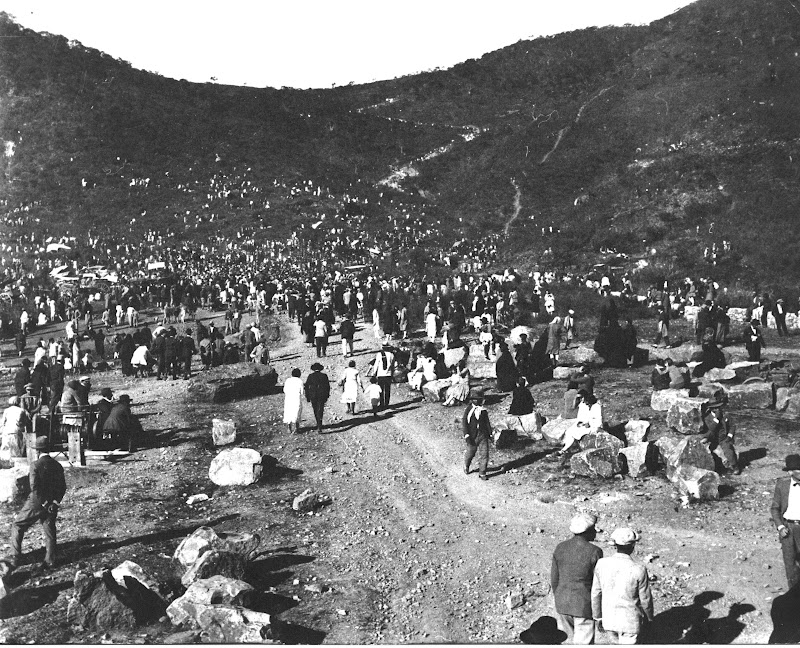

Ha sido tan vertiginoso el cambio de época –y lo sigue siendo- que manifestaciones tradicionales, profundamente arraigadas en el sentimiento de la salteñidad, han sido literalmente borradas. La “Fiesta de la Cruz” era casi un feriado porque las familias peregrinaban a la cumbre del Cerro San Bernardo en el marco de una verdadera fiesta popular.

Por Ernesto Bisceglia

Esta devoción extinta prácticamente hunde sus raíces en tiempos del emperador Constantino cuando su madre, Santa Elena descubrió la que habría sido la Cruz donde murió Cristo luego de que una mujer moribunda la tocara y obtuviera la curación. Desde esos lejanos tiempos la Exaltación de la Cruz es parte de las devociones del catolicismo.

En Salta fue sembrada por Monseñor Matías Linares y Sanzetenea, investido Obispo por el Papa León XIII el 8 de febrero de 1898 y que ocupó la Silla hasta el año 1914. Las crónicas lo describen como un hombre sencillo a pesar de provenir de una familia de alcurnia que dedicó su tiempo a evangelizar a la Diócesis. A su impulso se debe la llegada de los Padres Lateranenses que fundaron en 1900 el Colegio Belgrano, a los Padres del Verbo Divino que se hicieron cargo del Seminario y a los Salesianos que fundaron la primera escuela de Artes y Oficios.

Obra suya es la Coronación de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro y los arreglos que le dieron a la Catedral Basílica su fisonomía actual.

El paso del siglo XIX al XX lo encontró preocupado en darle a Salta un signo y un símbolo de Fe que protegiera a la Ciudad y fuera una referencia de los tiempos álgidos por venir y concibió la idea de instalar en la cumbre del Cerro San Bernardo la imagen de un Cristo Redentor, pero como esta no arribaría sino hasta tres años después del año 1900, convino en colocar una Cruz.

Dicen que aquella fue toda una proeza, la de llevar semejante madera en carreta tirada por caballos por senderos tortuosos ya que no existían los caminos que hoy llevan a la cumbre, una obra que realizaron los obreros del Círculo de San José, una institución ya desaparecida también y que formó sin saberlo quizás el germen de un primer gremio de trabajadores.

Y allá quedó la Cruz en la cumbre del mítico San Bernardo, convirtiéndose desde entones en objeto de devoción para los salteños que concurrían desde todas las latitudes para subir el 3 de mayo a rezar, previos asados y libaciones, naturalmente.

Nuestra memoria recuerda que por aquellos años de los setenta, cuando todavía éramos inocentes párvulos, viviendo en las adyacencias del Monumento a Güemes, aquella Fiesta constituía todo un acontecimiento social.

La noche anterior, desde eso de las 20 horas, ya comenzaban a pasar las familias que llevaban desde los niños hasta la abuela, todos portando sus vituallas para aposentarse en las laderas del cerro. Los veíamos cargando sus parrillas envueltas en papel de diario, el padre o los hermanos mayores con bolsas cuyo tintineo denunciaba la presencia de unos vinos. Las mujeres generalmente portaban la carne en un bulto desde donde asomaba algún chorizo rebelde, siempre seguidos de sus perros que iban tratando de hallar el momento de hacerse con algún trozo de carne descuidado.

Llevaban sillas –con lo que eso significaba porque no existía nada plegable entonces-, el infaltable termo con el mate. ¡Y venían caminando desde los barrios más alejados!

Aquel día la terminal de ómnibus, cercana al Cerro también era un hervidero de seres que bajaban del “Marcos Rueda” que derramaba viandantes provenientes de Cachi, Payogasta, Luracatao, Seclantas o Molinos. De “El Quebradeño” y sus colectivos conocidos como “Quirquinchos” bajaban los de la Quebrada del Toro y Tanoa con sus unidades verdes y blancas traía a los Rosario de Lerma y Quijano, y así…

Toda Salta convergía en la Capital para subir al Cerro.

En los faldeos del San Bernardo, detrás del Monumento a Güemes, incluso en sus adyacencias, por aquellos años todavía todo era monte. Allí se estacionaban los que habían venido empujando sus carros con ruedas de bicicleta y traían las confituras tradicionales, rosquetes recubiertos del impoluto blanco del merengue, gaznates, empanadillas de cayote, los clásicos bocaditos de miel de caña.

El frío de la noche anterior se combatía con aguardiente que portaban los gauchos llegados de vaya a saber dónde y que se compartía en la rueda alrededor de las innúmeras fogatas que se encendían mientras el botellón pasaba de boca en boca, sin peligros de contagio alguno. Claro, con esa graduación alcohólica pocos virus quedarían estables. Era pasar el botellón, empinarlo y limpiarse la boca con la manga. ¡Hermoso!

Y allí andábamos nosotros, changos todavía, husmeando aquí y allá, mientras los conscriptos de franco aprovechaban las oscuridades del monte para perderse por allí con “alguna chinita”.

Los alrededores del Monumento a Güemes eran un solo campamento multicolor, con fogones y el aire ganado por el olor a asado. En algunos rincones se formaban grupos de viejas para rezar el rosario, mientras chicos y jóvenes practicaban su destreza subiéndose a las piedras del Monumento o montándose en el caballo de bronce que está detrás y evoca al gaucho despidiéndose de la familia. No faltaban los sones de guitarras y las zambas que se desvanecían en la noche.

A la mañana siguiente el Cerro San Bernardo, visto desde la casa era como un hormiguero pateado, filas de salteños por aquí y por allá, trepando por el camino de las Estaciones o inaugurando otros nuevos. De entre medio del follaje se elevaban columnas de humo blanco enviando la señal de que allí se estaba preparando el asado del mediodía. Arriba, en la cima, la solitaria Cruz miraba impávida a la Ciudad mientras alrededor se veía desde abajo una multitud de cabezas que nos miraban a nosotros.

La mayor atracción era el telescopio de bronce que había en la cima y desde donde la atracción mayor era husmear los patios del Convento de San Bernardo. Tan potente era el aparato que llegábamos a visualizar hasta los sartenes colgados en la cocina.

Luego de que algún cura echara una misa cerca del mediodía del día 3 de Mayo, hacia las dos de la tarde comenzaba el descenso. Iban desapareciendo las humaredas y ya veíamos retornar a los que habían pasado la noche anterior, ahora alivianados de bártulos y más de uno esquivando columnas de alumbrado público en un zigzagueo que lo llevaba “de banda a banda”. Atrás volvían también los mismos caschis, ya reconfortados por las sobras del asado.

Desde cierta altura del Cerro San Bernardo solía verse un espacio que como una herida separaba el follaje, lo llamaban “el tobogán” y generalmente los chanchos lo usaban para tirarse y llegar abajo empolvados y con alguna que otra lastimadura en brazos y piernas, pero el vértigo valía la pena. Por ese “cañón” supo bajar rameándose un “milico”, un conscripto que seguramente había perdido el equilibrio y se desbarrancó. Y ahí venía el hombre, tumbo a tumbo, levantando polvo y con una botella de vino en la mano y en alto. Así llegó con el uniforme medio raído, encendidos los ojos que le sobresalían del blanco con que su tez morocha había pintado la tierra. Pero con la botella sana.

Ahora uno transita esas calles de la infancia y ya no queda nadie de aquellos tiempos. El pie del Cerro alberga residencias y hoteles de lujo y la gente ya no viene para subir a la cima el 3 de mayo.

La Fiesta de la Cruz se ha perdido en el polvo de la historia. Como nosotros que también un día seremos polvo.